‘世易时移,变法宜矣,壁之若良医,病万变,药亦万变,病变而药不变,向之寿民,今为殇子矣。’——出自《吕氏春秋·察今》

记不清是哪年,也想不起是什么时节,只知道那是天真无邪、活泼好动的童年,我就喜欢上了,陪伴我大半生的一种嗜好——养鸽子。那时候在我们这里的农村,没有双腿套环子的特比;也没有一夜暴富的公棚,淳朴、幼稚的小鸽友根本不知道赛鸽比赛为何物!养鸽子纯属是‘要饭花子耍猴-爱玩!’没有‘种、养、训’;没有‘清除、幼鸽精细粮’,只要撒一把棒子,鸽子们就‘呼啦啦’落在地上狂抢。喜欢的是成群的鸽子在瓦蓝的天空中,朵朵白云下翱翔,听的是忽远忽近、忽高忽低、宛转悠扬的鸽哨在耳旁回荡。乐的是身披色彩斑斓、五光十色羽毛的小生灵追逐、嬉戏,谈情说爱时的放荡。儿时的鸽子虽养的不少,但却都是散兵游勇、杂牌军,有长毛毛腿、菊花顶、拧拧鼻、带倒北儿的酱红色的筋斗鸽,也有同样长着毛毛腿、菊花顶、拧拧鼻、带倒北儿的白筋斗鸽;弓鼻灰、黄杠、亮子,黑尖头、两头乌,还有就是叫不上名字的红眼、大鼻泡的白鸽。让我真正接触、认识信鸽,大约还是在我十六、七岁的时候,这里不得不提一个让我魂牵梦绕、钟爱多半生信鸽的引路人,本族一个未出五服的堂哥——斌子哥。

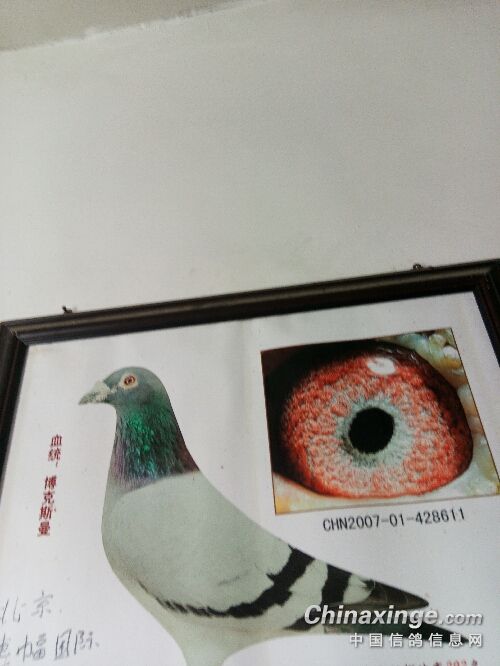

斌子,正名崔斌,长我几岁。当时在七十年代,全国物资匮乏、经济落后,特别是在农村,温饱都难以解决。斌子一家在我们村上可算是首屈一指的富户。他的爸爸在人民公社卫生所是外科医生,端的是铁饭碗;母亲在村里大队上是赤脚医生,还兼着接生婴儿的任务,广他母亲一人挣得工分,就够全家的开销了。由于斌子家就他一个男孩,娇生惯养,花钱任性。那会儿,斌子棚里的信鸽不下百羽,戴有各地足环的信鸽,什么北京的、上海的、天津的、重庆的,红、白、绛、黑什么颜色都有,那时的足环都是用汉语写成。为了不让鸽子受到天敌、猫、黄鼬的侵扰,斌子把正房最东面的一间腾出来养鸽子。

由于一门心思玩鸽子,斌子初中没念完就辍学了。没有学校和老师的约束,斌子养鸽子就更加起劲了,乡下、县城,周边县市的鸽市常常会有他的身影。为了出行方便,斌子不知从哪弄来一辆红色的幸福125摩托,虽然有些破旧,但当时在我们村有这样的还是第一个。有了125这辆摩托,斌子就经常托着我,穿梭于乡间、县城的鸽子市寻找好鸽子,本地鸽子市转腻了,就到安国、肃宁、深泽,最远骑摩托到过保定。只要是看上眼的鸽子,花多少钱都得买,后来,硬是用那辆125摩托换了两只‘吱吱’叫的麒麟花幼崽。

八十年代,斌子换上了股骨头坏死病症。由于是家里唯一的独苗,他的父母拿出全部的积蓄给他看病。斌子借故看病之名,带我到北京德胜门外的斜街鸽子市、丰台玉蜓桥下的鸽子市买上等的信鸽。紫禁城内,天子脚下,藏龙卧虎、高手如林,加之民间养鸽匠师。北京鸽子市上不乏有品相上乘的鸽子出现。斌子到了北京鸽市,看看这个鸽子想买,摸摸那只想要,每次北京看病都把钱花光,满载鸽子而归。

由于斌子把看病的钱都买了鸽子,延误了病情,后来,斌子走路都困难,靠双拐才能移动身子,再后来,双拐都支撑不起他的身体,斌子卧床了,可他非常喜欢那些鸽子,每次他都是爬着到鸽棚,勉强坐在地上,看着棚里那些无忧无虑、追逐、嬉戏的鸽子,一坐就是一天。。。。。。

一个寒风呼啸、雪花飘飘的冬季,斌子在深夜爬出了房子,他靠着鸽棚再也没有爬回去。

斌子死后,他满棚的鸽子被村上爱鸽子的人,你一只,他一只拿去。我当时因在南方打工,没有为他送行,鸽子一只也没有拿他的。斌子走后的第五个年头,我从南方回来,特意到他家去看了看,人去房空,正房都已坍塌,满院杂草丛生,一片荒凉。院中那棵一搂粗的榆树,叶黄枯枝,两只深雨点的鸽子见我过来,‘扑啦啦’从榆树上飞起,围着破旧的房子转了两圈,又落在枯枝上。多么可爱的小精灵啊!它仍然惦记着主人;守候着家庭。。。。。。